『枕草子』の文➂藤原斉信へ「草の庵」の返事

藤原斉信は太政大臣為光の息子ですが、花山天皇に入内した妹が亡くなって外戚への道が閉ざされると権力者に追従していく人物です。中関白家が没落すると道長に取り入って昇進していくので、『枕草子』に登場するのは彼がまだ蔵人頭だった時期になります。

その最初の登場は、斉信が清少納言に関する悪い噂話を真に受けて、一方的に絶交してきた話から始まります。清少納言には身に覚えがないことだったので、受け流していたところ、ある日、文が贈られてきました。

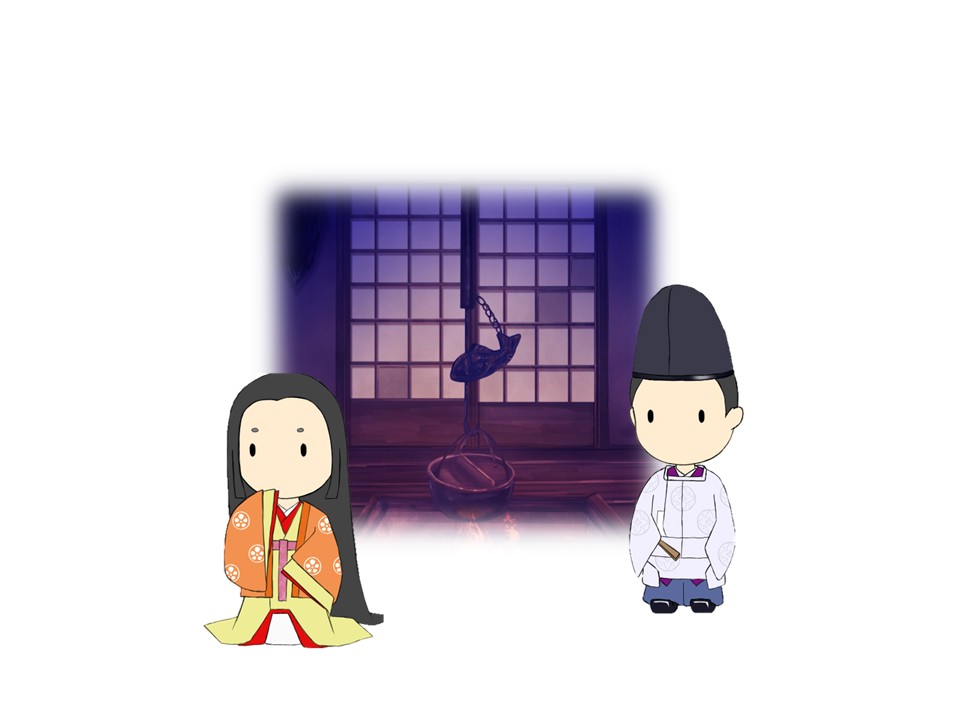

それは青い薄様の紙で、中に「蘭省花時金帳下(あなたは華やかな宮中で時めいていますが)」と書かれ、続きは何かと問う言葉が記されていました。その時、中宮は就寝中だったので、清少納言は一人で考えを巡らせ、手元にある炭櫃の消え炭を取って、届けられた文の後ろの方に「草の庵を誰かたづねむ(私の貧しい小屋には誰も訪ねてきません)」と書いて使者に渡しました。

そのまま何事もなく翌朝になり、清少納言の局に「草の庵さんはいますか」と誰かがやって来ました。それは、斉信と行動を共にしていた源宣方でした。彼の話によれば、前日、斉信が清少納言との絶交をやめるかどうか試すために問題を出し、返事を待っていたとのこと。そして清少納言の返答が予想以上だったことに驚き感心して、皆が扇に「草の庵」の秀句を書き付けているということでした。

さて、この場面の斉信と清少納言のやりとりについて説明しましょう。まず、斉信からの出題は『白氏文集』の詩で、下句は「廬山雨夜草庵中(廬山の寂しい雨の夜、私は貧しい小屋にいます)」です。これを見た時、清少納言はすぐに答えが分かったのですが、漢詩をそのまま答えるのもどうかと思い、同じ内容の和歌の下句に替えて書きました。和歌の下句を贈った場合、それに対して相手は上句を返すことになっています。そこで斉信たちは一晩中、上句を考えて付けられずに終わったということでした。

実は清少納言が答えた句は、当代一の教養人で和歌に秀でた藤原公任の連句を拝借したものでした。だから斉信は清少納言の句を見た時に、なんという盗人よと言っています。また、清少納言は手紙の評価を決める大事な要素をうまく誤魔化してもいました。

まず、どんな紙を選択するかですが、これは受け取った手紙の空きスペースに書くことでやり過ごしました。次に、「草の庵」に相応しい消え炭を用いて文字を書き、筆跡の判定ができなくしています。こんな工夫を少しの間に考えてしまう清少納言を斉信は無視できなくなって、交流を再開することにしました。

.jpg)